1年以内の短期投資であれ、10年以上の長期投資であれ、割安企業の成長性に期待するバリュー投資では、まず企業の「財務諸表」を読み解く力を持たなければはじまらない。しかし、財務諸表は専門用語が多く、データも膨大。ビギナーには、どこからなにをどう見ればいいのかわからない。そこで、ビギナー投資家にとって、財務諸表のハードルを下げる「とっかかり」はどこなのかについて、米国株投資の人気YouTuberであるロジャーパパさんに解説をお願いした。

個別株投資では、企業分析が欠かせない

株式投資で株の値動きを読む方法には、主に短期投資で重要となる「テクニカル分析」と、短期・長期で重要な「ファンダメンタル分析」というものがあります。

テクニカル分析は、株式チャートの動きを分析してトレンドやパターンを把握し、今後の値動きを予想する分析手法で、短期投資向け。一方、ファンダメンタル分析は、企業の財務諸表などをもとに業績や財務内容を分析し、企業の成長性を図るもので、短期投資・長期投資の両方に向いた手法です。

いずれも、まず知識を身につけて株価の変動を予測し、その結果を見て経験を積み重ねることで予測の精度を高めていく。それが、株式投資における投資家の成長です。

逆に、こうした分析を行わない株式投資は、短期であれ長期であれ「ギャンブル」にすぎません。例えば「投資家の◯◯さんが上がるといったから」という情報で株を買って利益を得られたとしても、それはあなたの投資家としての成長にはまったく貢献しないからです。「次も◯◯さんの予測が当たるか、当たらないか」の2択のギャンブルが続くだけです。

投資の世界で世界最高のリターンを叩き出している投資家、ウォーレン・バフェットは、こんな格言を伝えています。

「『なぜ自分は現在の価格でこの会社を買収するのか』という題で一本の小論文を書けないようなら、100株を買うこともやめたほうがいいでしょう」

——ウォーレン・バフェット

バフェットは長期投資をモットーとする投資家ですから、テクニカル分析ではなくファンダメンタル分析のことをいっています。つまり、「株式投資を行うのなら徹底的に企業分析をしよう」ということですね。

ただし、バフェットの場合、株式投資という枠を超える規模の投資額であり、数十年先を見越した超長期の投資を前提としています。ましてビギナーであれば、バフェットレベルの企業分析を行うことは無理でしょう。

そこで、個別銘柄への長期投資を前提に、ビギナー投資家が行うべきファンダメンタル分析とは、どの程度の解像度で見ていくのがいいのかをこの記事で説明します。

財務諸表とは、どんなもののこと?

個別銘柄であってもファンダメンタル分析で見るべき指標は、数え上げればキリがありません。たとえば、国の官公庁が発行するさまざまな統計データを見れば、株を買おうと思っている企業の業界動向や、その企業の商品に対する国民の消費意欲を推測できますし、民間の研究所が発行する調査資料など、情報源は多岐にわたります。

しかし、もっとも重要なのは、株を買おうと考えている企業の財務諸表です。財務諸表がどんなものかは、適当に日本の上場企業のWebサイトを見てみればわかります。トップページに「会社概要」などと並んで、「IR」や「投資家のみなさまへ」といったページがあるでしょう。そこに企業の決算が公開されているので、誰でも見ることができます。

まとまった情報が見たければ、IRニュースや資料の欄に、四半期や通年の「決算短信」というものがあります。その財務諸表も多くの数字が記載されていますが、重要なものは、以下の3つです。

①損益計算書(P/L)

四半期や通期など一定期間の企業の業績を、収益(稼ぎ)・費用(コスト)・利益(儲け)に関する項目で示します。

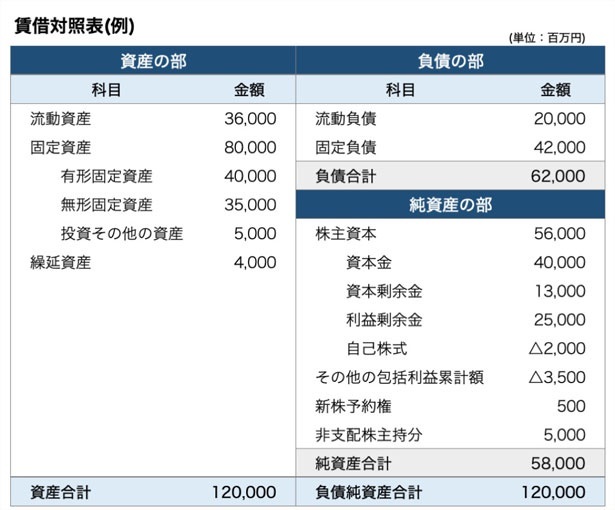

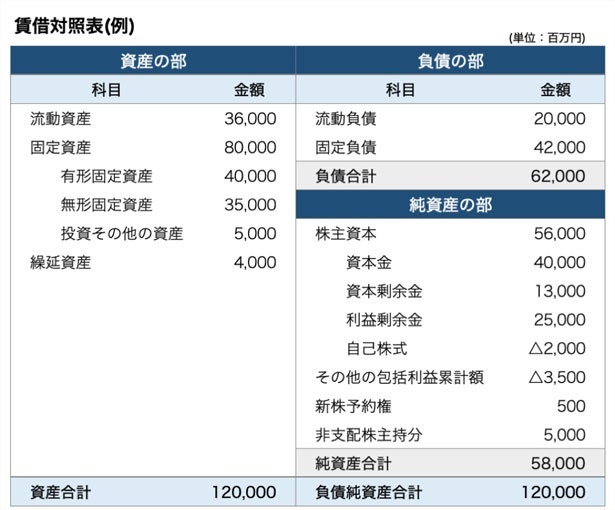

②損益対照表(B/S)

四半期や通期など定められた決算日時点での、企業の資産・負債・純資産の金額と内訳を示します。左側の「資産の部」が会社の持つ預金や不動産、権利などの資産で、右側ではその資産のお金の出所が「負債」か「純資産」かを表しています。

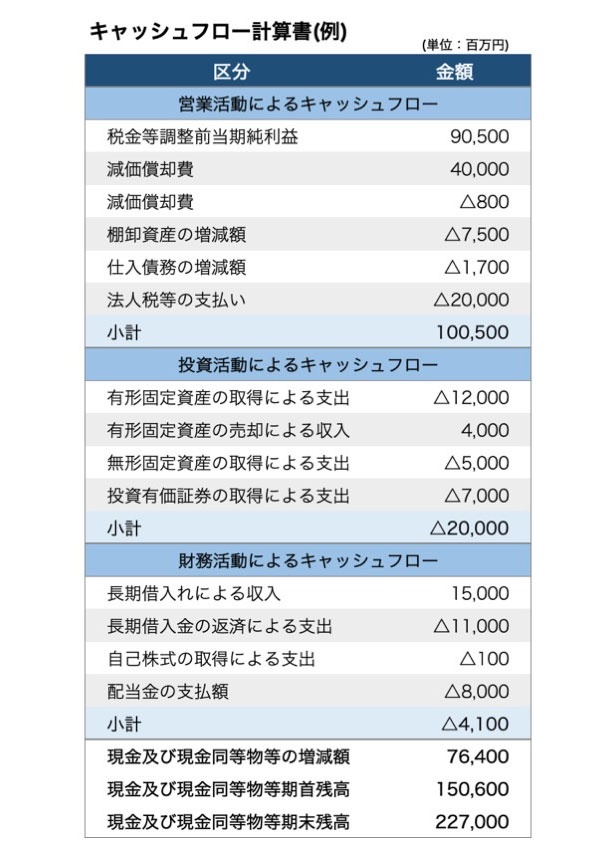

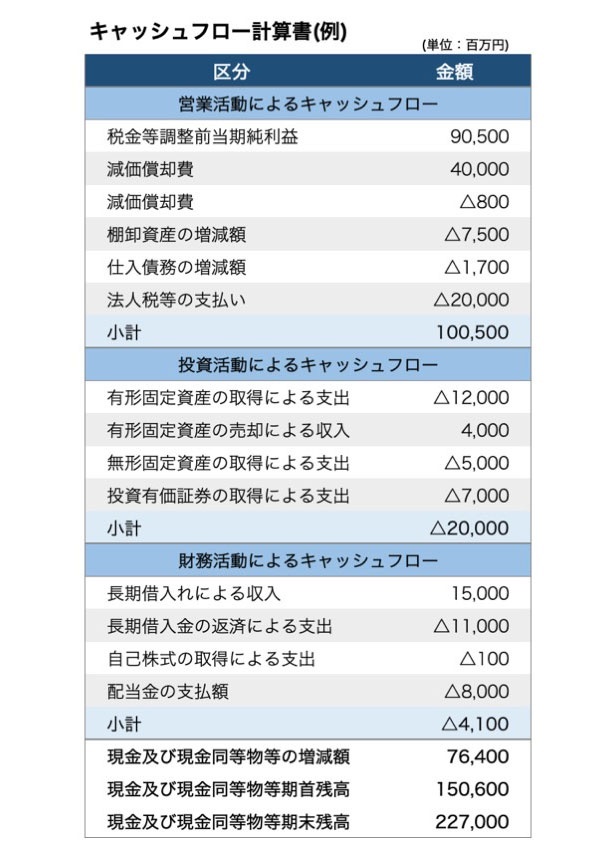

③キャッシュフロー計算書

期のはじまりから、どのような理由で企業にお金が入り、出ていったかを表す表です。「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」の3つに区分されます。

日本の上場企業の決算短信では、これらの財務諸表に加え、業績要因が言葉にして説明され、今後の業績の見通しも記されているので、財務諸表を読み解くうえでいい勉強になると思います。