デニムメーカーを営むお坊さん

のと里山空港から車で40分、石川県能登町白丸(しろまる)という海沿いの町に入ると、昔ながらの木造の家が細くくねった道の両側に並んでいた。その日は冷たい雨が降っていたこともあり、ギュッと肩を寄せ合って寒さに耐えているようにも見えた。

一瞬、雨が上がり、海に光が差した。透明度の高いその海の先には、雪をかぶった山の連なりが見える。対岸の新潟にあるアルプス山脈だ。

「こんなにきれいに向こうの山まで見えるのは、珍しいですよ。ラッキーですね!」

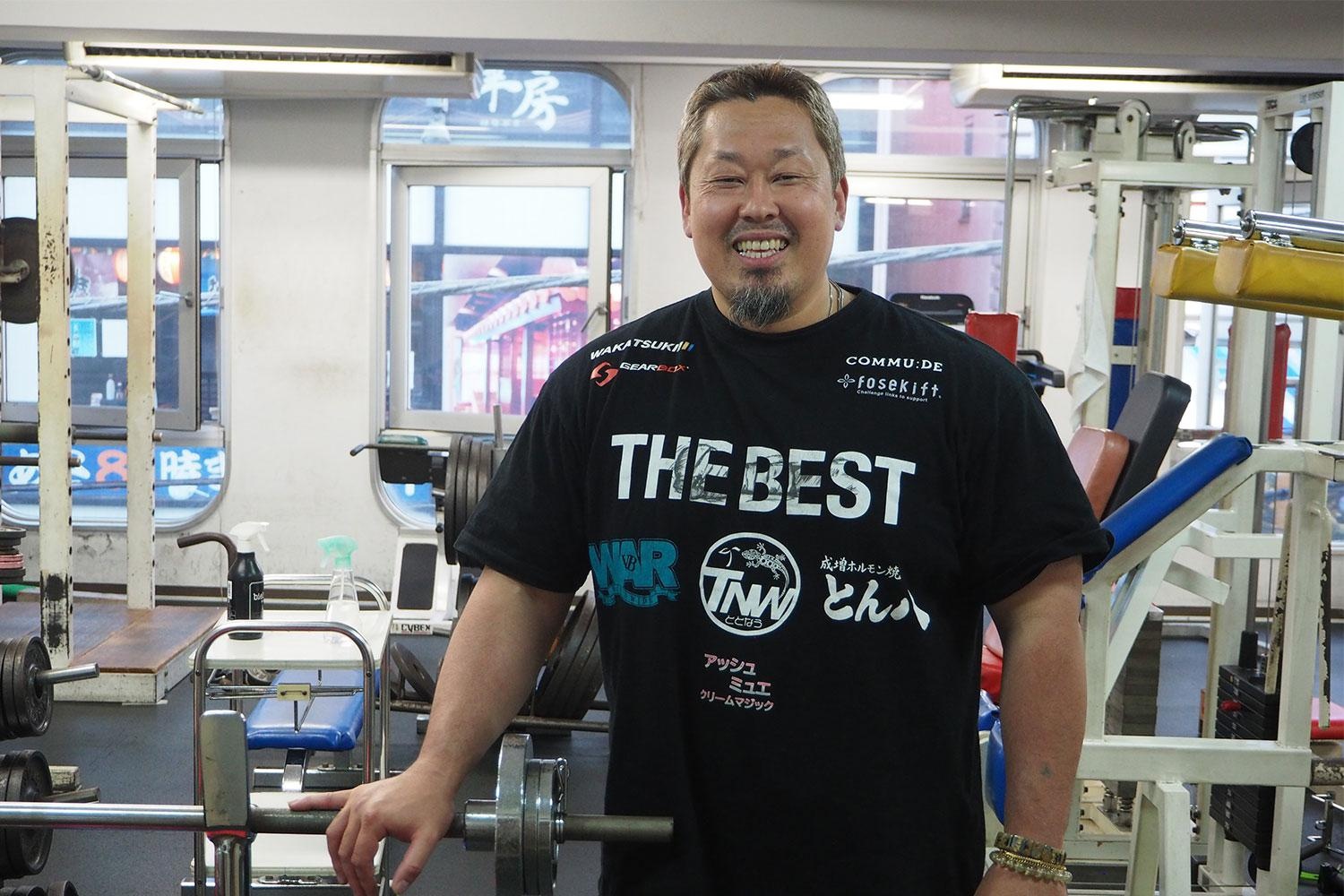

ジーンズにジージャン、スキンヘッドの前野真慶さんが、笑顔を見せる。このファッションをしていたら誰も気づかないだろうが、彼は、この海から徒歩数十秒のところに建つ遍照寺の副住職だ。

前野さんには、もうひとつの顔がある。2020年5月、ひとりでデニムメーカー「ボーズソーイング」を立ち上げた。縫製工場の元工場長としてメンズのシャツやパンツなどをひと通り縫える技術を持つ前野さんは、遍照寺の離れを工房にして工業用ミシン8台を駆使する。

デザイン、型紙作成、裁断、縫製まで服作りのすべてをひとりで担うボーズソーイングの商品はオンラインショップで販売しており、全国から注文が届く。100年以上前のジーンズを作るときに使われていた手法「本縫い折り伏せ」で縫われたジーンズやジージャンはデニムファンの注目を集め、ひと月にジーンズ20本、ジージャン15着を縫ったこともあるという。

お坊さん兼デニムメーカー。なぜ彼は、日本にひとりだけの道を歩むことになったのだろう?

お遍路の旅で号泣

ひざが痛くて、歩けない。2007年4月、24歳の前野さんは高知県のとある公園で腫れあがったひざを抱えてもだえていた。四国八十八か所霊場めぐり、全行程1200キロの「お遍路」の旅に出て、わずか数日しか経っていなかった。

そもそもお遍路に行こうと思ったのは、「就職なんか興味ない」と金沢星稜大学卒業後、フリーターになったものの、焦りを感じたからだった。

「卒業して1年ぐらい経つと、同級生がまともになっていたんですよ。すっかり社会人になって、ヴィレッジヴァンガードで楽しくバイトしていた自分とライフスタイルがぜんぜん違ってた。その差異を感じたときに、『俺、大丈夫かな?』って思ったんです。それで、じゃあバックパッカーでもして自分を見つめ直すか、と」

海外に行く勇気はなく、日本語が通じる場所で、と考えたとき、パッと思い浮かんだのがお遍路だった。この思い付きには、理由がある。

前野さんが高校3年生のころ、それまで経営していた会社を畳んだ父親が、突然、僧侶になると言って、高野山に修業に行った。1年後、真言宗の僧侶になった父親が縁あって住職に就いたのが、当時、空き寺だった遍照寺だ。

お遍路は、真言宗の開祖、弘法大師・空海の足跡をたどる巡礼が発展したもの。父親が真言宗の僧侶だったから、前野さんにとって「お遍路」という選択は自然なものだった。

お金はないから、テントを担いで野宿することにした。その旅が始まって数日後、ひざを酷くねんざして歩けなくなってしまったのだ。仕方なくテントを張った公園はほかの巡礼者が通る道でもなく、孤立。食べ物を買いに行くことも、薬局に行くこともできず、助けも呼べないまま迎えた2日目、犬を散歩しているおじさんが「昨日からいるけど、どうした?」と話しかけてきた。

「足を痛めて動けないんです」

「じゃあ、飯は?」

「食べてません」

「シップはあるの?」

「ありません」

「ああ、わかった」と犬を連れて去っていったおじさんが、1時間後、パンパンに膨らんだスーパーの袋を両手に持って戻ってきた。

「これ、あげる」

お遍路の巡礼者は弘法大師と一緒に歩いているとされ、地元の人が何かとお世話をしてくれることがあるそうだ。空腹と痛みに苦しんでいた前野さんは、「お接待」と言われるこの文化に初めて接して、「一度見かけただけのやつのために、何かを両手いっぱいに買ってくるなんてことがあるのか」と胸がいっぱいになり、いつ以来かわからないほど久しぶりに泣いた。

患部を冷やし、よく食べて休んだことで翌日には痛みが引き、その後は大きなトラブルもなく、1カ月半で全行程、1200キロを歩ききった。このお遍路の旅が、前野さんを「ボーズソーイング」に導くとは、まだ知る由もない――。

ミシンの魅力に目覚める

お遍路を終えて石川県金沢市にあった実家に戻ったとき、体重が15キロ減っていた。

「24歳なんて、普通働いてますよね。1カ月以上ただ歩くために時間を使うんだから、さすがに贅沢しちゃダメだろうと思って、極貧でいこうと決めたんです。だから食事は毎日、食パン2切れにソーセージ1本ぐらいでした。15キロぐらいの荷物を背負って1日20キロ、30キロ歩くから、それは痩せますよね」

自宅にあった服を着ようとしたら、すべてブカブカ。新たに買いそろえるお金もなかった前野さんは、「自分で詰めればいいんだ、そうすれば自分の服が蘇る!」と思い立ち、なけなしの3万円を握りしめて家庭用ミシンを買いに走った。

問題は、ミシンに触れるのが小学校の家庭科の授業以来だったこと。説明書を読み、インターネットで調べながら、まずはお気に入りのジーンズのウエストを絞った。見てくれはイマイチだったが、サイズ感はバッチリだった。もう一本、よくはいていたジーンズも同じように調整した。それも、それなりにうまくいった手応えがあった。

上着も数着、サイズを合わせた。そのときにはもう、ミシンをいじるのが楽しくなっていて、「ミシンの仕事がしたい」とあちこちで話すようになった。すると、よく通っていたセレクトショップの店長が、「オリジナルの服を作るときにいつもお願いしている工場があるんだけど、見に来る?」と誘ってくれた。「行きます!」と二つ返事で、岐阜市にある工場に同行すると、なぜか、店長と工場のオーナーとの三者面談が始まった。

「お前、ここで働きたいんか?」

え、見学に来ただけですけど……と驚きながらも、その場の勢いで「でも、じゃあ、お願いします」と口にしていた。すると、オーナーが「ミシン使えると言っとるらしいけど」と尋ねてきた。

「はい、一応使えます」

「わかった、じゃあ、ジーパン一本、縫ってこい。1週間やる」

その場で、いやいや、自分のジーンズのウエストを詰めたことがあるだけなんですと明かすこともできただろう。しかし、いきなりハードルの高いテストを課されて負けず嫌いに火がついた前野さんは、「やったるわ!」と燃え上がった。

縫製工場の2階に移住

金沢に戻るとすぐに古着屋に行ってジーンズを、生地屋でジーンズの生地を買った。ジーンズをばらし、構造を理解しながら、生地をカットして縫い合わせる。それは決して簡単な作業ではなかったが、初めてのジーンズ作りに没頭した。

1週間後、岐阜市の工場を再訪。オーナーにそのジーンズを見せると、裏返して縫い目を確認しながら、呟いた。「お前、気持ち悪いな」。そして、こう続けた。

「いつから働けるんや?」

前野さんは地元でアルバイトをしていたが、その言葉を聞いた瞬間、気持ちは固まった。

「お遍路から帰ってきて、ミシンを仕事にしたいと思い始めてから、半年も経ってなかったんですよ。あまりにもスムーズだったんで、多分、この流れが正解なんだ、それなら流れに乗ってしまおうと思いましたね」

その工場は民家をリノベーションした建物で、2階に部屋が余っていた。そこに住めることになり、2カ月後には、金沢から車にすべての荷物を詰め込んで、工場に移り住んだ。

1階に職場のミシンがあるのは、前野さんにとってこれ以上ない環境だった。仕事が終わったあとや休日、自由にミシンを使っていいという許可を得ると、プライベートの時間もひたすらミシンと向き合った。同棲をし始めたばかりの恋人のように、ただミシンに触れていたかったのだ。

その工場には新人に手取り足取り教えるという文化がなく、「こんなふうに縫ってくれ」とサンプルを見せられるだけだった。その技術がない前野さんは、どうすればいいのか、自分で考えて試行錯誤し、どうしてもわからないことがあるときだけ、教えを請うた。日が経つにつれて任される仕事がどんどん増えていったが、頭のなかにはいつも課題が渦巻いていた。

「きれいに縫えねえ、どうやったらきれいに縫えるんだ」

人生を変えた一本の電話

そのどん欲な姿勢が認められたのだろう。3年目に入ると、工場長に任命された。ジーンズ、ジージャン、チノパン、Tシャツ、シャツ、スウェット、アウターなどメンズのカジュアル衣料はほぼすべてひとりで縫えるようになっていた。

それでも、プライベートのミシンタイムは続いた。2年目までは、練習して技術を身に着けるため。3年目からはそれまでの仕事で手こずった縫い方や慣れていない縫い方を使って、自分の服を作った。すべては、腕を磨くためだった。

ひとりでミシンを踏んでいると、時折、社長が姿を現し、納期が迫っているサンプルを縫い始めることがあった。それを手伝うことは、前野さんにとって何よりも得難い経験だった。

「普段、社長は社長の仕事をしているじゃないですか。このときだけは、隣りで教えを請えるんですよ。だから、なんでそう縫ったんですか、そのアイロンはなんの意味があるんですか、とか質問攻めでしたね。僕にとっては本当に楽しい思い出だし、あの時間がなかったら、今、こんなにミシン縫えてないっすもん。社長は僕の師匠です」

仕事に夢中になっていると、あっという間に時が過ぎる。社長から「この仕事で食っていくなら、独立を考えろ」と言われていた前野さんは5年目、金沢でセレクトショップ兼アトリエでも開こうかと考えるようになっていた。社長からも仕事を依頼するという話をもらっていた。

ところが、一本の電話によって分かれ道ができた。前野さんには兄と妹がいて、妹は大阪に住んでいた。ある時、「話があるから、大阪に行くついでに寄る」と父親から電話がかかってきた。すでに職場の一室を出てアパートを借りていた前野さんのところに両親が訪ねてきたのは、2015年5月。なんの用事かわからないまま迎えて雑談をしていたら、父親が言った。

「寺を手伝ってほしい」

檀家を持たず、加持祈祷が中心の遍照寺に金銭的な余裕がないことは知っていたし、後を継ぐにしても兄がいると思っていた前野さんにとっては、寝耳に水の誘いだった。

僧侶の養成機関に入学

「ちょっと待って。考えさせてほしい」と父親に伝えた前野さんだったが、実はすぐに心は決まった。それは、お遍路の旅が影響していた。

もともと、お遍路に特別な思い入れはなく、「スタンプラリー」だと思っていた。ところがひざをケガしたとき、ふらりと現れたおじさんに救われて、「お遍路の巡礼者は弘法大師と一緒に歩いている」と伝えられる意味を肌で感じた。

「仏教について考えるようになったのは、それからです。自分が本当に助けてもらったことで、仏教に興味を持ちました。あの出来事がなかったら、お坊さんになろうとは思わなかったでしょうね。金沢でセレクトショップとアトリエを開くつもりだったけど、それが能登になったとしてもミシンがあればできるじゃんって」

そう、この時点で前野さんは僧侶と職人のダブルワークを考えていたのだ。だから、工場のオーナーにはこう伝えていた。

「お坊さんになるんで辞めます。高野山の学校に1年通ったら父親の寺に入って、またミシンを踏もうと思います」

前野さんが入学したのは、高野山大学の連携施設、高野山専修学院。ここは僧侶の養成機関で、約80名の修行僧が1年間、共同生活を送る。ここで1年修業をすると晴れて真言宗の僧侶として認められるのだが、入学して半年後、前野さんはオーナーにまた電話をかけた。

「寮監(りょうかん)にならんかと誘われて、滅多にないことなので受けようと思います。ミシン始めるの、あと2年ぐらい延びそうです」

寮監とは、学校の職員として学生の指導にあたる役職だ。なぜ、寮監にスカウトされたんですか?と尋ねると、前野さんは少し照れた様子で説明してくれた。

「寮監って何人もいるですけど、必ずひとりは強面担当がいるんですよ。あいつを怒らせたらやべえんやろうなっていう雰囲気を醸し出してる人間が必要なんすよ。僕が生徒だったときの強面担当が卒業するときに辞めたんで、恐らくその穴を埋めるために採用されたんじゃないかな」

高野山専修学院は普通の学校とは違うので、規則が多く、指導も厳しい。それは当然、従うべきルールだが、時には納得できないことも起きる。そういうとき、前野さんは教師や寮監に食って掛かり、「何度もケンカした」というから、その熱くて一本気な性格を買われたのかもしれない。

ミシンで生計を立てる

寮監の任期は3年で、理由があれば1年、2年で退任することもできる。前野さんは「さすがに3年はおれん」と、2年働くことにした。

学校には家庭用ミシンがあり、学生のときから同級生の作務衣が破れると縫ってあげていた。さらに2年、寮監として過ごすとなると、仕事で使う工業用ミシンに触れずに腕が落ちるのが怖い。そこで岐阜のオーナーに電話して中古の工業用ミシンを安く売ってもらい、生徒たちが出かけているすきに自室に持ち込んだ。

それからは、しょっちゅう破れる生徒の作務衣を直すだけでなく、休日に和歌山市内で生地を買い付け、自分の作務衣を作るようになった。工業用ミシンが身近にあったことで、2年間、なんとか技量をキープすることができた。

任期を終え、35歳の新人僧侶として能登町の遍照寺に戻ったのは2019年4月。間もなくして、お寺が金銭的に厳しい状況に置かれていることがわかった。「それなのになぜ、手伝ってほしいと言ったの?人がひとり増えるのにどうするつもりだったの?」という疑問はわいたものの、予想していた事態でもあったから、「おれはミシンで生計を立てよう」と決めた。

そのためには、高野山から持ち帰ったミシン一台では足りない。前野さんは工場長をしていたときの貯金、寮監時代に貯めた全財産を投じて、仕事をするうえで最低限必要な3台の工業用ミシンを購入した。ちなみに、最も高価なものは中古でも70万円するそうだ。

このころには、自分のメーカーを立ち上げようと動き始めていた。当初は岐阜のオーナーから仕事をまわしてもらう予定だったが、資金不足でミシンを十分にそろえることができなかったし、お寺の仕事が不規則で、アパレル業界では一般的な短い納期に対応するのが難しいとわかったのだ。前野さんは、腹をくくった。

「自分でやるしかない」

ジーンズを選んだ理由

メンズカジュアルならだいたいのものをひとりで仕上げる腕を持つ前野さんが、自分でメーカーをするなら、と選んだのがジーンズだった。

「お遍路から戻って、最初に自分で直したのがジーンズだったでしょ。岐阜の会社に入るときの入社試験的なやつもジーンズだったでしょ。人生のターニングポイントがジーンズだったから、じゃあ、僕が始めるときはジーンズでしょって(笑)」

オリジナルジーンズを作るうえで、最も気をつかったのはデザインではなく、縫い方。ジーンズもジージャンもボタンホール以外の全工程で、1910年代にジーンズを縫うときに使われていた「本縫い折り伏せ」という手法を採用した。

一台のミシンだけを使う「本縫い折り伏せ」は現在、高級シャツに使用されることが多く、ジーンズやジージャンで見ることはほとんどない。「チェーンステッチ」という効率的な方法で大量生産できるからだ。本縫い折り伏せはチェーンステッチなら一度で済むところも、二度縫わなければならない。つまり倍以上の手間と時間がかかるが、前野さんは「お坊さん的な思想と職人としての技術を盛り込みたかったので、使うミシンもできる限り絞り込んで1台にしました。それに、本縫い折り伏せのほうが頑丈で着心地がいいんです」と語る。

実際に、市販されているジーンズと前野さんが本縫い折り伏せで作ったジーンズを比較すると、それがよくわかる。裏側の縫い目に指を這わせると、チェーンステッチはザラザラ、ゴツゴツしているが、本縫い折り伏せは柔らかく滑らかで、触り心地がまるで違う。また、縫い目そのものも、がちゃがちゃして見えるチェーンステッチと違い、シンプルな一本線で潔さを感じる。

「チェーンステッチは糸が一本切れるとパラパラとほつれてしまうんです。本縫い折り伏せはそれが絶対に起きないから、より丈夫だと思っています。そのうえで、見た目がきれいで、肌触りもいい。普通の人やったら、裏の縫い目を確認することなんてないだろうから気づかないでしょう。でも僕ら職人は裏を見るんで、これは手間かけとんねってわかるんです」

前野さんのジーンズを見て、見えない部分の配置にまでこだわったというスティーブ・ジョブズの逸話を思い出し、「美しさも細部に宿るといいますね」というと、前野さんは頷いた。

「そう、宿らせたいんですよ」

心が震えたお客さんからのメール

ジーンズやジーパンの試作を重ねた前野さんは、同時進行でいくつかのブランド名を考案し、友人に相談。前野さんが「かっこいい」と思っていた案は却下され、「ストレートが一番」ということで、ボーズソーイングに決まった。

そして帰郷してから1年後の2020年5月、クラウドファンディングを始めた。満を持して……というわけではなく、先行投資がかさみ、原反(生地をロール状に巻いたもの)を買う余裕もなくなってしまったのだ。それまでも何かとアドバイスをくれていた岐阜のオーナーに「どうしたらいいですかね?」と相談したところ、作り始める前にお金が入ってくるからと勧められたのが、ジーンズとジージャンを割引価格で販売するクラウドファンディングだった。

もし失敗すれば、まだ世に出ていないボーズソーイングの存続すら危ぶまれたが、30万円の目標金額に対して36人から92万5800円超が集まった。この36人のために作った商品が、ボーズソーイングのデビュー作となった。

「初めての出荷は、めちゃめちゃプレッシャーやったんすよ。もちろん、自分でかっこいいと思って作っとるし、1年間サンプル作って耐久テストもしました。でも皆さん、ネット上で見てポチってるから、サイズが合わんかったらどうしようって。購入者一人ひとりのサイズに合わせて作ったから、ストックがないんですよ。はけないって言われて返品されたら、ただの赤字なんで」

幸い返品はなく、このクラウドファンディングを機にメディアにも取り上げられるようになって、ボーズソーイングは無事に離陸した。

それから3年。冒頭に記したように、ボーズソーイングのオンラインショップに日本全国から注文が入るまでに成長した。まだその数には波があるというが、一切広告宣伝費をかけていないにもかかわらず、これまでひとつも注文がない月はゼロ、一番多いときはひと月にジーンズ20本、ジージャン15着を縫ったこともあるというから、今や立派なデニムメーカーと言えるだろう。

前野さんのもとには、購入者からさまざまな感想が届く。そのなかで最も心が震えたのは、「裏返して着たいぐらいです」という言葉だった。

「服の表側がきれいなのは、当たり前。お坊さんは人の中身、本質を見る仕事なので、裏側まできれいにするのが、僕のこだわりでした。その裏側を評価してくれて本当にうれしかったですね」

仏様が作った道

ジーンズメーカーとして、注文がたくさん入れば喜ばしい。それは当たり前の感情だが、お坊さんとしてどうなのかと言われることもあるという。それに対して、前野さんはこう答える。

「僕はお金を稼ぐことが目的ではなく、生きていくためにこの仕事をしていますから。僕が作ったもので買ってくれた人の心が満たされるなら、この仕事に意味があるなと思っています。新しく出会った人もたくさんいるし、ボーズソーイングを始めてよかったですね」

前野さんがお坊さんとの両立を前向きに捉えているのは、もうひとつ理由がある。

お遍路の旅に出て、窮地に救われたことで仏教に興味を持った。

旅を終え、痩せて帰ってきたとき、最初にジーンズを直した。それがきっかけでミシンの魅力に目覚め、「ミシンの仕事がしたい」と話すようになったら、あっという間に就職が決まった。

岐阜の工場では仕事に没頭し、腕一本で食べていける技術を身に着けた。独立を考えていたら、父親から「手伝ってほしい」と言われた。

高野山での修業を終えて帰宅したら、お寺にはお金がなかった。でも、場所と時間があった。

そして今、「死ぬまで現役」と言っている住職の父親をサポートしてお寺の仕事を続けながら、愛してやまないミシン仕事をしている。

「こうして振り返ると、お遍路さんのときからじょうずに運ばれてきたっていう感覚があるんです。流れに身を任せているだけなんだけど、仏様がつくった道があって、そこを歩いとる感じでね」

この言葉を端的に言い換えれば、運命、もしくは宿命ということだろう。迷いなく自分の道を歩む前野さんは、豪快に笑った。

「まだまだ、あんなんも作りたい、こんなんも作りたいっていうのはありますよ。それはもう止まんないっすね。そう考えると、お坊さんなのに欲に負けてますわ」

この記事のひときわ#やくにたつ

・まずは自分で考える、どうしてもわからないときだけ教えを請う

・自分のこだわりを体現するための努力をする

・迷いなく自分の道を歩む

取材・文・撮影=川内イオ