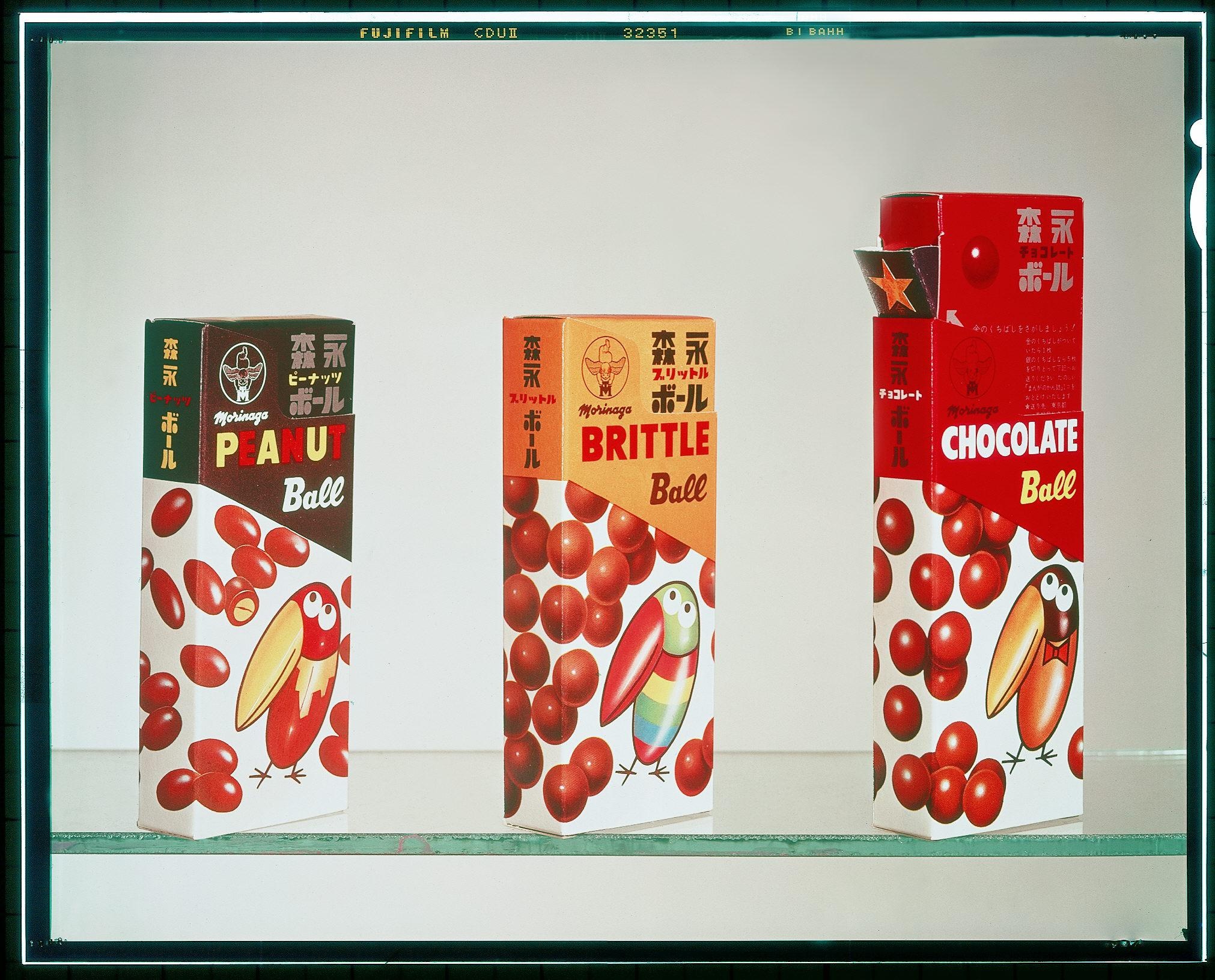

菓子市場には常に新しい商品が並ぶ一方、子どもの頃から変わらずずっとある商品も存在する。そのひとつが森永製菓のチョコボール。1967年に発売開始となって、今年で55周年を迎えたロングセラー商品だ。そして、チョコボールと聞くと、「おもちゃのカンヅメ」を思い浮かべる人も多いのではないだろうか。おもちゃのカンヅメは、パッケージのくちばし(開け口)部分についていることもある金と銀のエンゼルを集めるともらえるもの。

カンヅメというと一般的には円筒の形だが、おもちゃのカンヅメはその枠にはとどまらない。今年7月にリニューアルをしたおもちゃのカンヅメは「プログラミングで歌うキョロちゃん缶」と銘打ち、好きな曲をプログラミングしてキョロちゃんに歌わせられるというゴージャスな内容だ。

なぜ、これだけ手のこんだおもちゃのカンヅメを開発するのか、チョコボールが55年も愛され続けてきた理由を2019年からチョコボールの開発に関わる、森永製菓菓子マーケティング部の武田優太さんに聞いた。

カンヅメの中身や「金と銀のエンゼル」の確率は非公表。すべてはワクワク感のために

そもそも、チョコボールの開発コンセプトは「子どもが楽しめるもの」なんだそう。

「チョコボール開発当時、チョコレートはどちらかというと大人向けの食べ物でした。子どもにもチョコレートを食べてもらおうという思いでチョコボールは開発されました」と語る武田さん。より子どもたちにワクワク感を持ってもらうために何をすればいいか?というところから「おもちゃのカンヅメ」は生まれていったんだそう。

発売当時は、おもちゃのカンヅメではなく、「まんがのカンヅメ」という名前だったが、カンヅメの中にマンガのミニ本やおもちゃが入っており、そのコンセプト自体は変わっていない。そしてチョコボールの発売から55年、名称の違いなどはありつつも、パッケージの「金のエンゼル」「銀のエンゼル」を集めるとおもちゃがもらえるという取り組み自体は休むことなく続けられた。コストもかかる取り組みを55年間やめなかった理由は、ひとえに「子どもが楽しめるもの」というコンセプトにある。

「“子どもが楽しむもの”というコンセプトに則って、金と銀のエンゼルという当たりがついているというくじ引きのワクワク感、お菓子以外の体験ができるという価値を大事にしてきました」

この姿勢は、金と銀のエンゼルの当選確率を非公表にしていることにも表れている。

「金と銀のエンゼルの確率を言ってしまうと、当たるかな?どうかな?という開封前のワクワク感が減ってしまうと考えているため、非公表とさせていただいています。カンヅメの中身についても同様です。開封するときの気持ちを大事にしてほしいので、昔の物の一部を除き、ホームページなどでもカンヅメの中身は公表していません。現在の『歌うキョロちゃん缶』もプログラミングで歌うキョロちゃん自体が缶詰になっているのですが、その中に入っているおもちゃについては、どういったものなのかは秘密にしています」

金と銀のエンゼルの確率は教えてもらえなかったが、「おもちゃのカンヅメは毎月約1万個を発送しています」とのこと。年間約12万人がおもちゃのカンヅメと対面を果たしていると聞くと、おもちゃのカンヅメが夢物語ではなく、現実に存在している物だと実感するのではないだろうか。おもちゃのカンヅメの中身が気になる方は、ぜひ金と銀のエンゼルを集めてほしい。

チョコボールもおもちゃのカンヅメも時代に合わせて変化

「プログラミングで歌うキョロちゃん缶」としてリニューアルしたおもちゃのカンヅメだが、このリニューアルは1、2年ごととかなりの高頻度で行われている。「おもちゃのカンヅメ」としては、これまで54種類が開発された。

「今はいろいろなおもちゃであふれていて、同じ物だとやはり飽きられてしまいます。常に新しいワクワクと楽しみを提供したいので、売上などの状況を見ながら、おもちゃのカンヅメを開発しています」

「歌うキョロちゃん缶」のように、缶自体に仕掛けが施されたおもちゃのカンヅメは2015年頃からスタートした。

「中に何が入っているんだろう?という秘匿性が缶詰の持つ意味ですが、パッケージである缶自体にワクワク感を与えるものを作っていきたいということで、2015年に『開かずのカンヅメ』をリリースしました。缶自体がおもちゃで、謎を解かなければ開けられないというものです。中に何が入っているかわからないというだけでは、今の子どもたちは満足しないだろうという考えから生まれたカンヅメでした。商品そのものではなく、体験を重視する“コト消費”の一環ですね」

「開かずのカンヅメ」を皮切りに、缶自体のギミックが凝ったものが次々と登場。中にはキョロちゃんが喋ったり、走ったり、羽ばたいたりするものも。これだけ手のかかるものを作るとなると、その開発にも時間がかかってしまう。今回の「歌うキョロちゃん缶」は1年半ほどの時間を費やしたんだそう。

「アイデア出しに苦労しました。喋る、走る、羽ばたくとやってしまったので、これ以上どうするんだというのがありました。今の子どもやその子どもの親が何に興味があるのか、ということは常に考えているのですが、その興味の琴線に触れるものを探っていくのが大変です。プログラミングはどうだろうとなったあとも、ではそれをカンヅメにどうやって表現していくのかというのが難しかったですね」

おもちゃのカンヅメが1、2年で変わる一方、チョコボールそのものもリニューアルをしながら現在に至っている。

「これはチョコボールに限らずなのですが、時代や市場動向に合わせて味わいに変更が加えられています。さまざまなお菓子が気軽に食べられるようになってきているので、子ども騙しでは通用しないと感じています。チョコボールに関してだと、チョコレートをより楽しめるように2016年にチョコレートを増量しました。いちご味は2018年に中心のいちごチョコをミルクチョコに変更し、外側のいちごチョコのコーティングとセンターのミルクチョコの組み合わせが、味わえるものになっています」

定番のピーナッツ、キャラメル、いちごに加えて、期間限定のフレーバーを年に3回リリースしているというのも、“飽きさせない”ためのもの。「子どもを楽しませるもの」というコンセプトは変えずに、味わいやおもちゃの中身には変更を加えていく。そうした姿勢が、チョコボールを55年支え続けたのだろう。チョコボールの売上状況を聞くと、「売上に関しては安泰という状態ではないですね。子ども菓子に限らず、さまざまなものにあふれた現代においては、ライバルが非常に多い。そういったなかで売り上げていくには、同じことをしていては厳しいという実感がありますね」と、正直なところを教えてくれた。

チョコボールがこれからも愛される商品であるために、今後もさまざまな取り組みがなされるであろう。金と銀のエンゼルを探しながら、チョコボールがどう変化していくのか見守っていきたい。

この記事のひときわ#やくにたつ

・目的やコンセプトは変えず、手段を変えていく

・商品に、体験価値=コト消費の要素を加える

取材・文=西連寺くらら