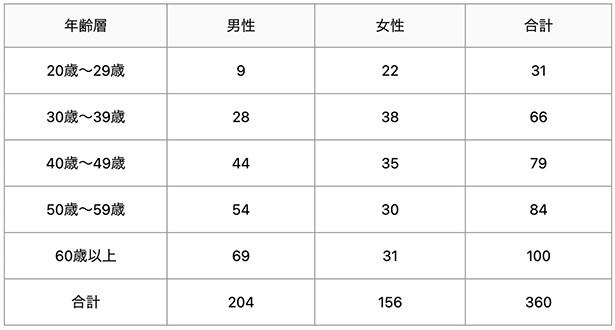

デジタル保険代理店「コのほけん!」を運営するSasuke Financial Lab株式会社が「ふるさと納税に関するアンケート調査」を実施。 全国の20歳以上の男女を対象にインターネットリサーチを実施し、360名の有効回答を集計した。

ふるさと納税を一度もしたことがない人が約7割という結果に

【調査背景】

「ふるさと納税」は、2008年4月の地方税法等の改正ではじまった制度で、都道府県、市区町村への「寄附」をするもの。通常の自治体への寄附は、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税および住民税から控除される形だが、「ふるさと納税」の場合、自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となる。

そして通常の寄附と「ふるさと納税」が大きく異なる点が「返礼品」の存在。「ふるさと納税」では、寄附した自治体の特産品・名産品・特典などが感謝の印として贈呈される。一部自治体で返礼品が高額であることから問題になったことも。

2019年6月の制度改正で、各自治体は「返礼品の調達額(返礼率)を寄付金額の3割以下」が義務づけられたが、自己負担額2000円を除いた全額が原則控除になる点と、自治体からの返礼品が得られることが現在も最大のメリットとなっている。

「ふるさと納税」がはじまってから14年経つが、実際にどれだけの人がふるさと納税で寄附の経験があるのか、寄附の予算や寄附する自治体を選ぶポイント、寄附の申告は確定申告なのかワンストップ制度なのかも含めて調査した。

【調査結果サマリー】

・ふるさと納税で寄附をしたことがある人は24.7%、一度も寄附をしたことがない人が65.8%

・2022年度のふるさと納税の寄附予算額は「0円(寄附する予定なし)」が最多65.0%

・自分のふるさと納税の上限額を「把握していない」と自覚がある人は約4割、約7割の人が「ふるさと納税」の自分の上限額を知らない

・約8割の人が寄附する予定の自治体数は「1〜5ヶ所」

・約6割の人が返礼品の内容重視

・返礼品は「肉類」「魚介・海産物」「果物・フルーツ」「米・穀類」の順で食べ物が人気

・寄附金の使い道を「指定しない」人が40.4%である一方、「指定する」28.1%、「使い道があらかじめ決まった寄附をしている」9.6%を合わせて37.7%の人が「ふるさと納税の寄附金の使い道(使われ方)」を意識している

・ふるさと納税の寄附の申告方法は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」よりも「確定申告」が僅差で多い結果に

【調査結果詳細】

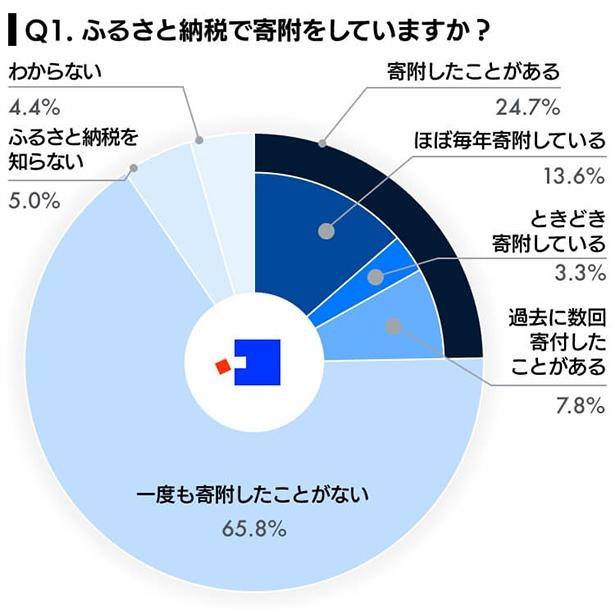

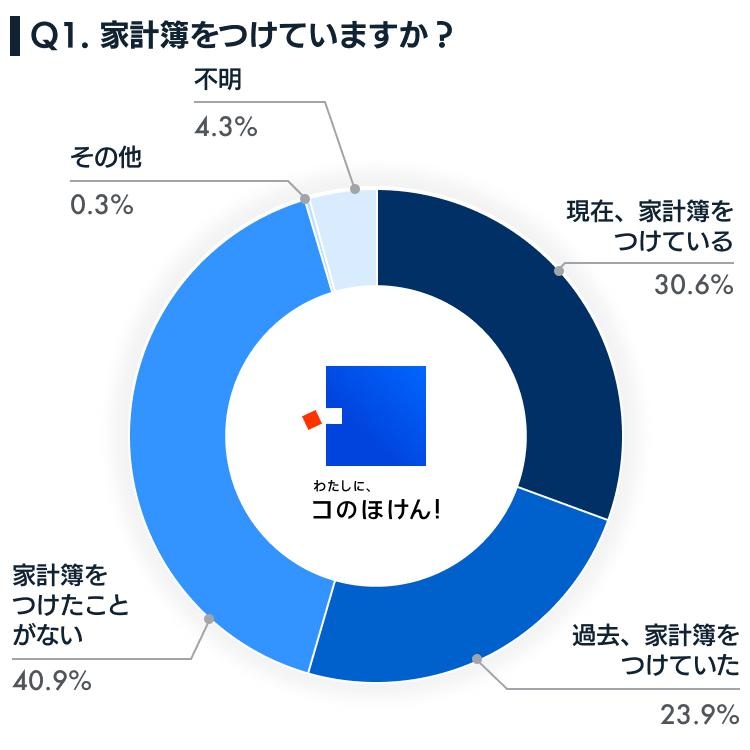

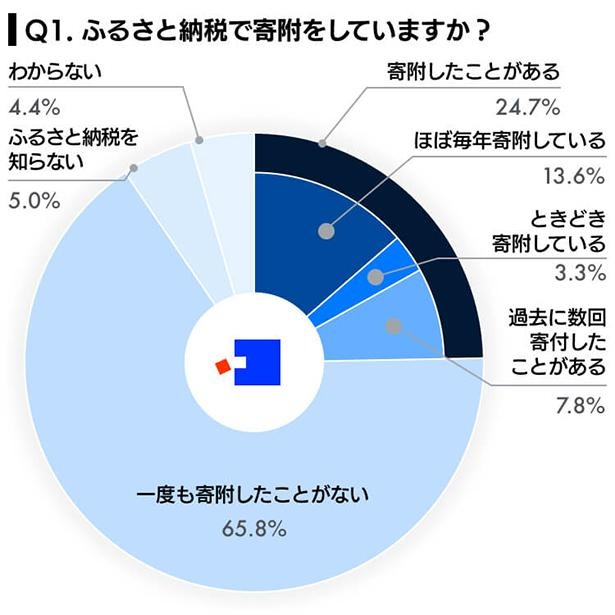

Q1. ふるさと納税で寄附をしていますか?回答数=360

・最多は「一度もしたことがない」65.8%

ふるさと納税で寄附をしているか?の質問に対し、寄附をしたことがある人は24.7%、一度も寄附をしたことがない人が65.8%で、約7割近い人が「ふるさと納税」の寄附制度を利用したことがない実態がわかった。寄附をしたことがある人の内訳は、「ほぼ毎年寄附している」が13.6%、「ときどき寄附している」が3.3%、「過去に数回寄附したことがある」が7.8%となっている。

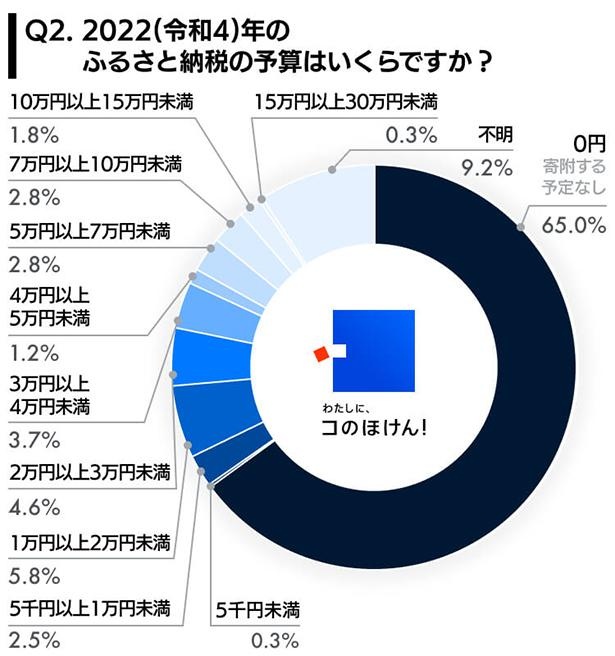

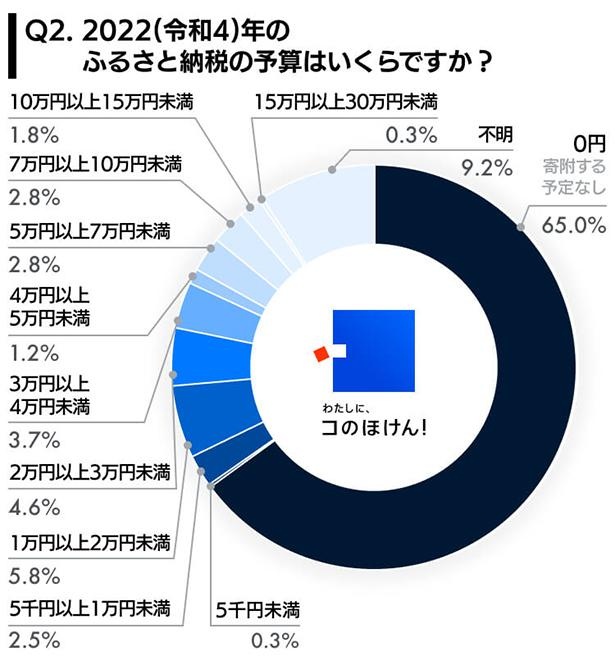

Q2. 2022年のふるさと納税の予算はいくらですか?(「ふるさと納税を知らない」「わからない」と回答した方を除く)回答数=326

・最多は「0円(寄付する予定なし)」65.0%

2022年の「ふるさと納税」の予算について質問したところ、「0円(寄付する予定なし)」 65.0%がもっとも多く、「ふるさと納税」の寄附の予算は、5万円以下の層が多い結果となった。

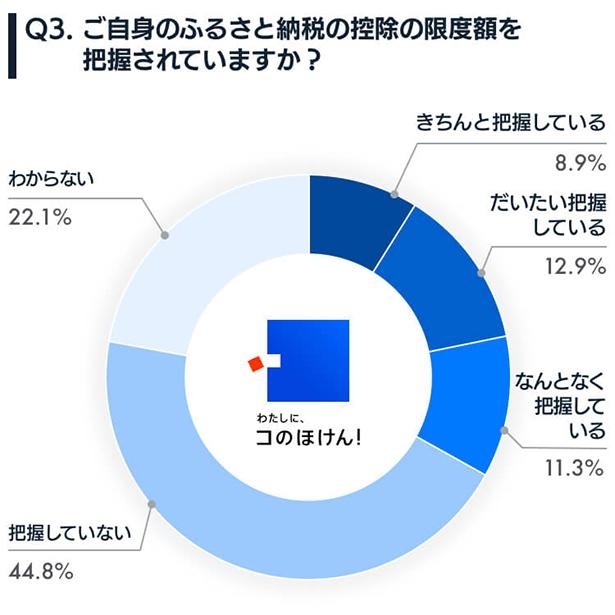

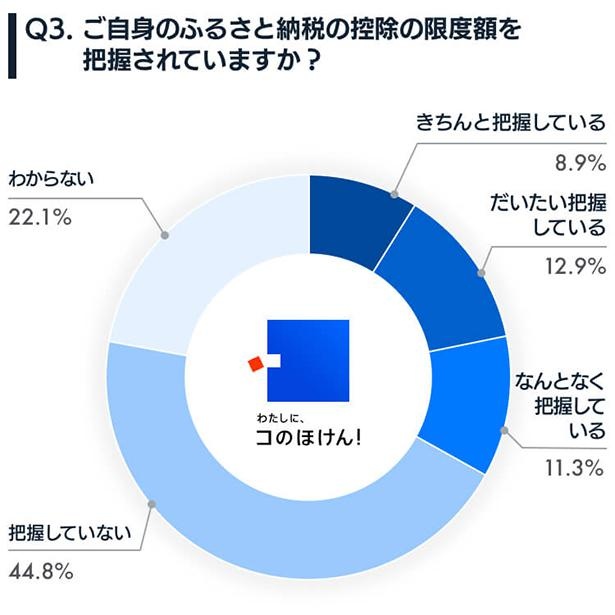

Q3. ご自身のふるさと納税の控除の限度額を把握されていますか?(「ふるさと納税を知らない」「わからない」と回答した方を除く)回答数=326

・最多は「把握していない」44.8%

自身の「ふるさと納税」の上限額について、「把握していない」人が44.8%、「わからない」と回答した人の22.1%と合わせると、実に66.9%の人が、自分がふるさと納税がいくらまで可能かということを把握していない、または、わからないという結果になった。

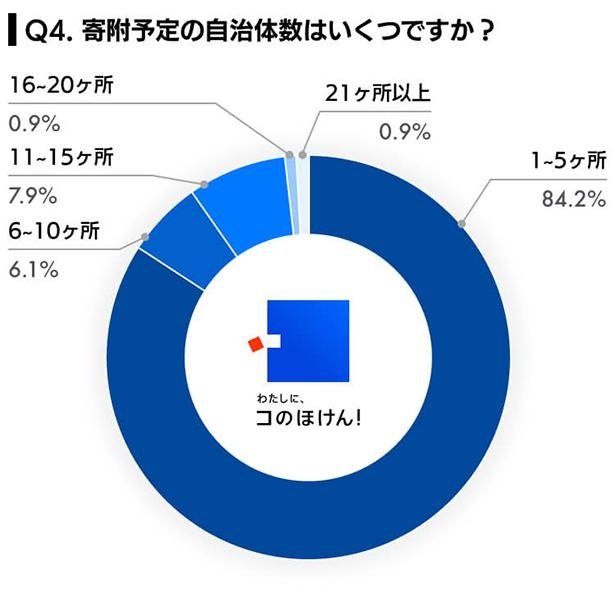

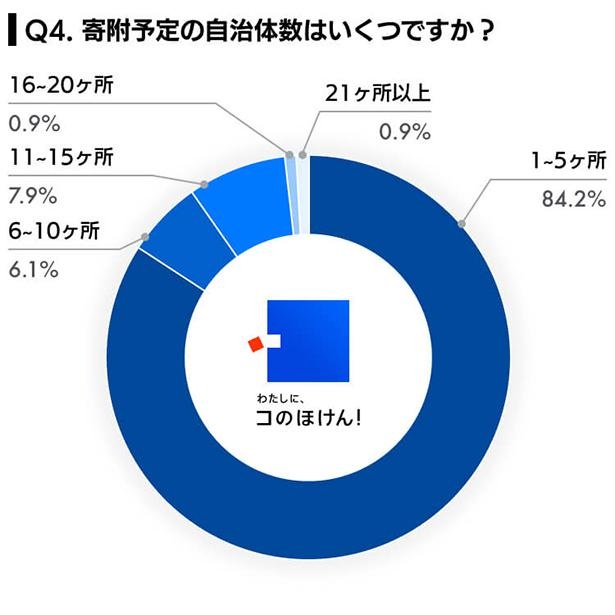

Q4. 寄附予定の自治体数はいくつですか?(「0円(寄附する予定なし)」と回答した方を除く)回答数=114

・最多は「1〜5ヶ所」84.2%

寄附する予定の自治体数を質問したところ、約8割の人が「1〜5ヶ所」と回答。寄附の申告について、ワンストップ特例制度を利用する場合は5ヶ所までとなっているため、その影響もあるのかもしれない。

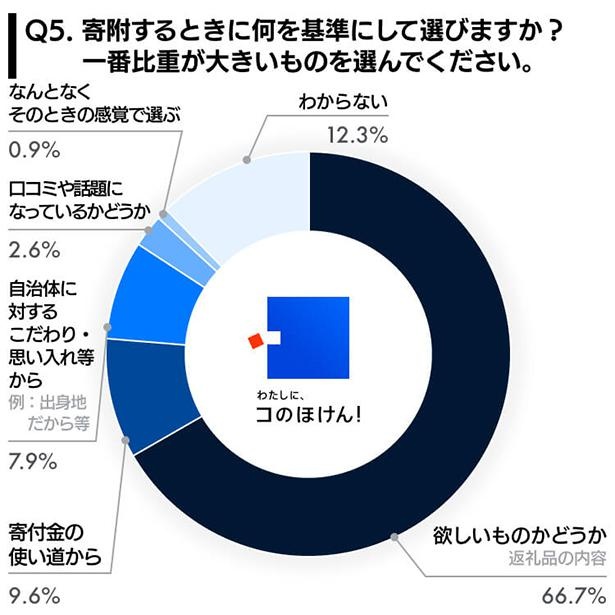

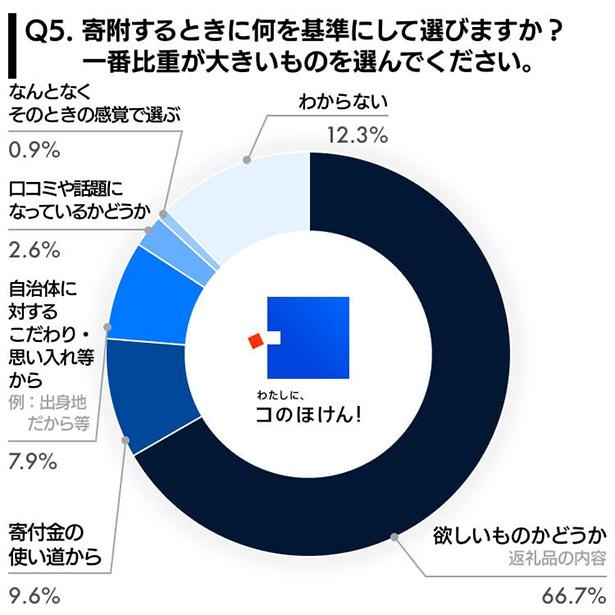

Q5. 寄附するときに何を基準にして選びますか?一番比重が大きいものを選んでください。(「0円(寄附する予定なし)」と回答した方を除く)回答数=114

・最多は「欲しいものかどうか(返礼品の内容)」66.7%

「ふるさと納税」の寄附の基準は、返礼品の内容で選ぶ人が多いようだ。やはり、返礼品の内容は気になるところなのだろう。

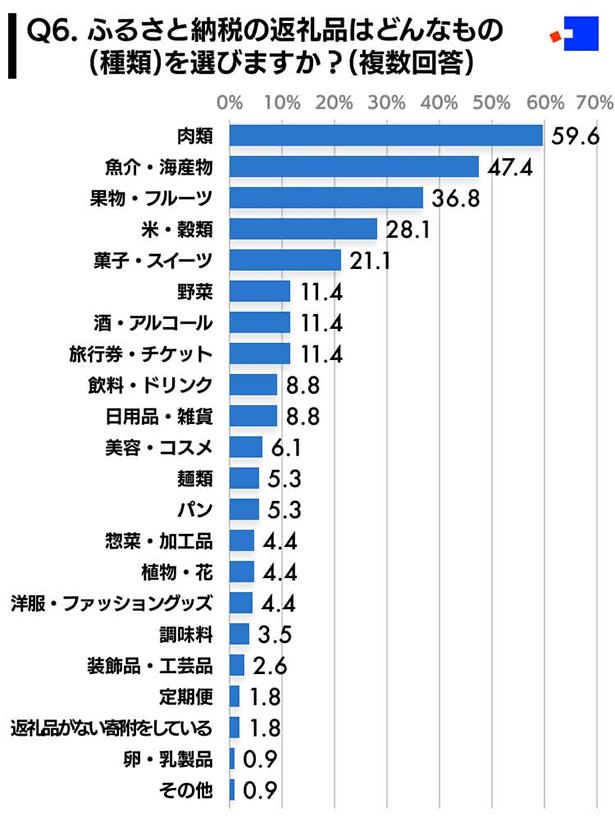

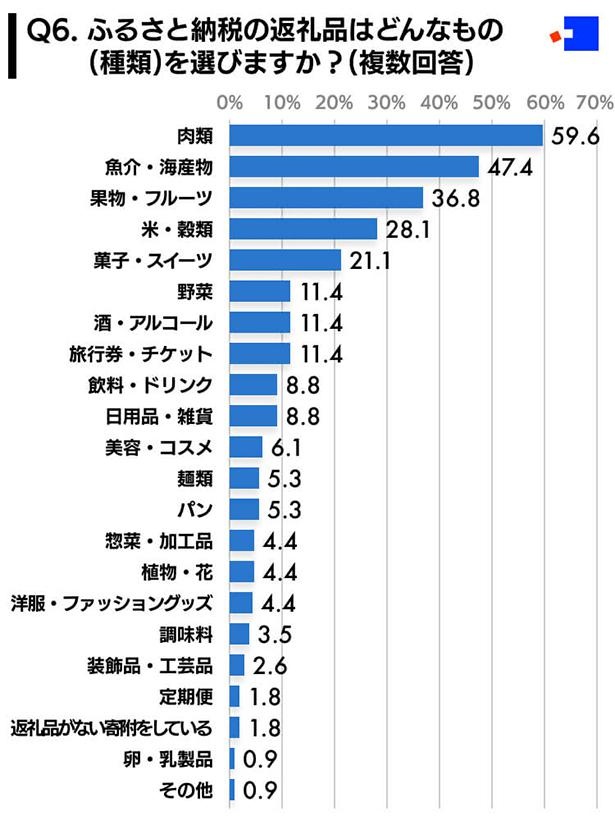

Q6. ふるさと納税の返礼品はどんなもの(種類)を選びますか?(複数回答)(「0円(寄附する予定なし)」と回答した方を除く)回答数=114

・最多は「肉類」59.6%

返礼品の内容(種類)について質問したところ、食品類を選ぶ人が多く、一番多かったのが「肉類」59.6%、次いで「魚介・海産物」 47.4%、「果物・フルーツ」36.8%、「米・穀類」28.1%と続く。

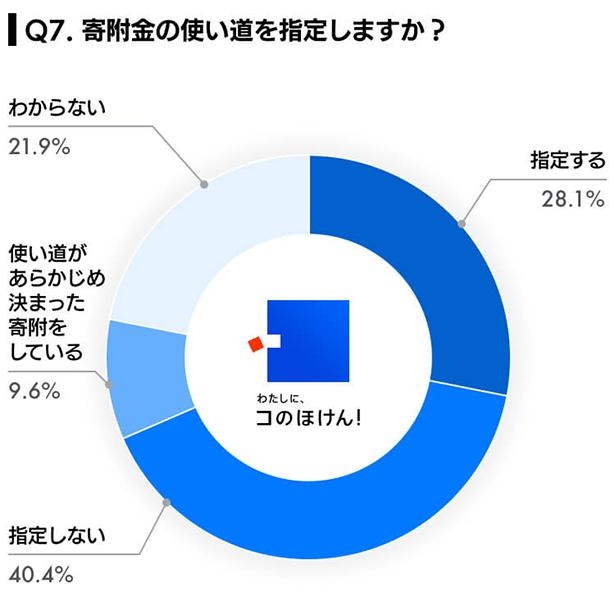

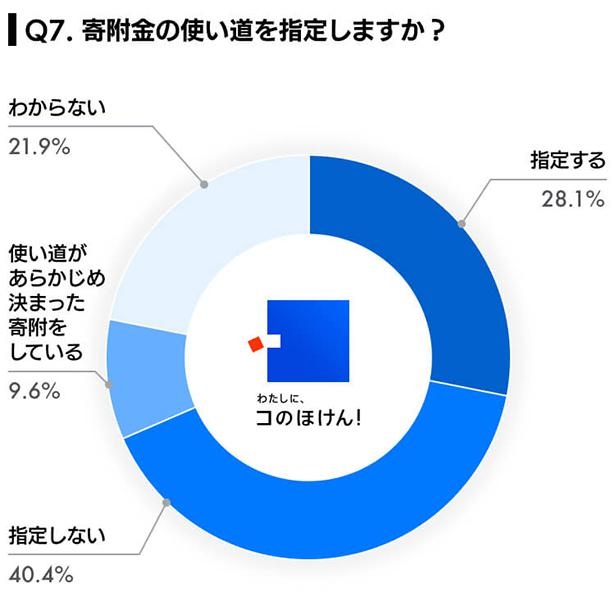

Q7. 寄付金の使い道を指定しますか?(「0円(寄附する予定なし)」と回答した方を除く)回答数=114

・最多は「指定しない」40.4%

「ふるさと納税」では寄附金の使い道を指定するかどうかの質問に対し、「指定しない」人が40.4%だったが、一方で「指定する」28.1%、「使い道があらかじめ決まった寄附をしている」9.6%で合わせて37.7%の人が「ふるさと納税」の寄附金の使い道(使われ方)を意識していることがわかった。

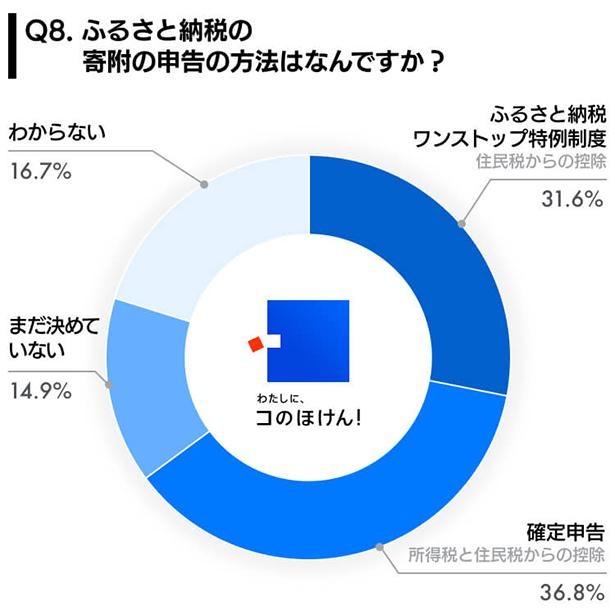

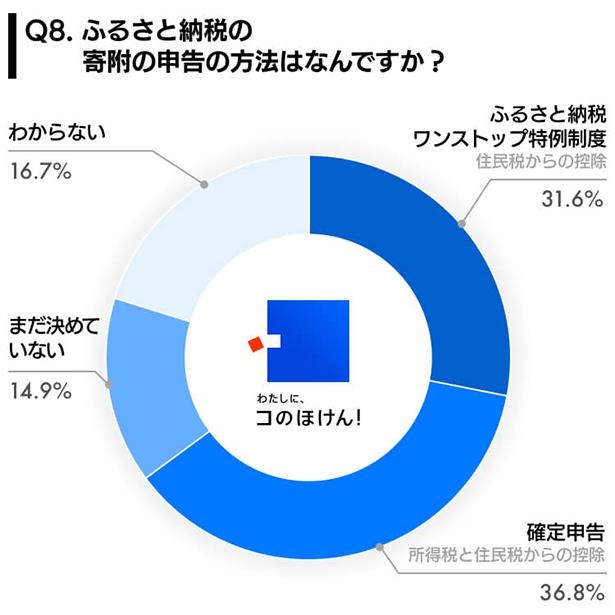

Q8. ふるさと納税の寄附の申告の方法はなんですか?N=114

・最多は「確定申告」36.8%

「ふるさと納税」の寄附の申告方法を質問したところ、「確定申告(所得税と住民税からの控除)」36.8%、「ふるさと納税ワンストップ特例制度(住民税からの控除)」31.6%となった。

「確定申告」は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間までの間に行い、所得税を納付するもの。「ふるさと納税」をはじめとした各種所得控除がある場合に、所得税から控除され、還付金が発生する。住民税分については、翌年の住民税から控除されることになる。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は寄附した自治体が5ヶ所までの場合、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に翌年の1月10日必着で提出することで、確定申告なしに住民税からの控除を受けることができる。

※翌年度の住民税から控除する形になり、還付金はない。

なお、ワンストップ特例制度で申請を行なっても、他の理由(住宅ローン減税や医療費控除など)で確定申告を行う場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けられなくなるので注意。

その年の1月1日から12月31日の1年間に「ふるさと納税(寄附)」を行った分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となる。今年2022年度の「ふるさと納税(寄附)」の期限は2022年12月31日(土)までに着金の確認がとれたものとなるため、検討中の場合は余裕をもって行うことをおすすめする。

【調査概要】

調査名:ふるさと納税に関するアンケート調査

調査主体:自社調べ

調査対象:全国の20歳以上の男女

調査期間:2022年10月28日の1日間

調査方法:インターネットリサーチ

※コのほけん!編集部 調べ

担当者に話を聞いてみた。

ーー今回のアンケート調査の意図や狙いは?

「『ふるさと納税』がはじまってから14年経ちますが、実際にどれだけの人がふるさと納税で寄附の経験があるのか、寄附の予算や寄附する自治体を選ぶポイント、寄附の申告は確定申告なのかワンストップ制度なのかも含めて調査いたしました」