「ミレニアル世代」という言葉を知っていますか?一般的には1980年代序盤から1990年代中盤に生まれた世代のことで、ミレニアム(新千年紀)が到来した2000年前後かそれ以降に社会に進出するという意味からこの名で呼ばれています。かくいう私もミレニアル世代のひとりで、お金の専門家として、ミレニアル世代に向けた活動もしています。今回からこの「OneNews」でお金に関するお話をさせていただくことになりました。第1回の今回は、私を含めたミレニアル世代とは、お金にまつわることでいうとどんな世代なのか――そのあたりを中心にお話させていただきます。

「お金によって暮らしが変わる」という実感

まずは、自己紹介も兼ねて私がお金に興味を持った経緯についてお話させてください。そもそも私がお金に興味を持った大きなきっかけは、母方の祖父が会計事務所を経営していたことにあります。

祖父の事務所では母も働いていましたから、小学生のときから学校帰りには事務所によく寄っていたものです。必然的に、幼いころから会計の仕事に触れる機会が多かったのです。

その後、両親が離婚して母子家庭になりました。その直後は母の実家で不自由なく暮らしていたのですが、私が中学生になって母が独立したタイミングで小さなアパートに引っ越し、一変して質素な暮らしになりました。そして、高校生のときに母子家庭に対する支援制度を母が活用し、公営の住宅に移ることができました。

そんな中で、お金があるかどうか、あるいはお金に関する制度をきちんと知って活用するかどうかによって暮らしが大きく変わるということを強く実感したのです。

もともと会計事務所を身近に感じながら育ち、事務所の仕事のお手伝いもしていましたから、「将来はお金に関する職業に就くのだろう」と何となく思っていました。

そこへきて、先に述べたような「お金によって暮らしが変わる」という実感を得たため、お金の知識に対する興味というものはより大きなものになりました。そうして、「何となく」ではなく、自ら積極的にお金について学ぼうというふうに考えるようになったのです。

「失われた30年」を生きてきたミレニアル世代

では、私も含むミレニアル世代とは、お金にまつわることでいうとどんな世代なのでしょうか?バブル崩壊以降、日本ではほとんど経済成長が見られなかったことから、1990年代初頭以降の30年間を指して、「失われた30年」とも呼ばれます。

つまり、多くのミレニアル世代は、物心がついたころからまさにその「失われた30年」を生きてきたのです。私たちの少し上の世代なら、それこそバブル期の好景気を知っています。でも、ミレニアル世代は不景気の時代しか知りません。

しかも、ただ給料が上がらないというだけではなく、この30年のあいだにはどんどん増税され、社会保険料が上がり、最近では物価の上昇も顕著になっています。自分たちの努力ではどうにもできないような形で手元に入るお金が減り続けるという状況の中で生きてきた世代が、ミレニアル世代なのだと思います。

そして、このことがお金に対する意識にも影響を与えています。好景気の時代を知っている世代なら、「いまは不景気だけれど、また以前のようにいい時代が来るかもしれない」とも思えるかもしれません。でも、好景気の時代を知らないミレニアル世代は、「きっとこれからも不景気なんだろう」「給料も上がらないだろう」といった感覚を持ち、漠然とした不安をつねに持っているのです。

ただ、このことがいい方向に働いている面もあると思います。日本ではマネー教育の遅れが指摘されるように、私たちより年上の世代のマネーリテラシーは決して高いとはいえません。しかし、ミレニアル世代の場合はお金についての不安があるからこそ、しっかり学ぼうとしている人が上の世代に比べると多いように感じています。

自ら能動的に動いてお金について学ばなければならない

とはいえ、全体として見ると、やはりミレニアル世代にもお金に対してしっかりと向き合えていない人も少なくありません。ミレニアル世代が何より意識しなければならないのが、自分たちを取り巻くお金としっかり向き合うことだと私は思っています。

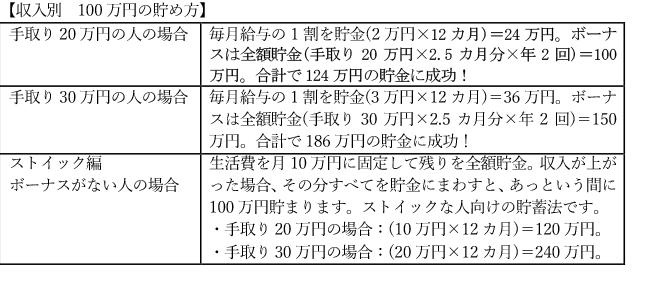

ひとつ言えるのは、お金に向き合うタイミングが早ければ早いほど負担が軽くなるということです。将来に備えて同じ金額を貯蓄するにも、20歳から始めるのか、それとも40歳から始めるのかでは必要とされる毎月の貯蓄額も大きく違ってくることは言うまでもありませんよね。

また、ミレニアル世代の場合は、お金に向き合い、自らお金について学んでいく必要があるとも思っています。というのも、先の話にも通じますが、上の世代と私たちとではお金に関して置かれてきた状況が全く違うからです。

バブル崩壊後の就職氷河期と呼ばれた時代もあるものの、私たちの親世代なら、それこそ好景気の時代も体験してきました。お金に対して積極的に学んだり投資をしたりすることなどなくとも、手元に大きなお金が残っている人も多いものです。

親世代が生きてきた時代の経済状況と、ミレニアル世代が生きてきた時代の経済状況は全く違います。ですから、親世代は、必ずしも私たちにとってのお金の先生にはなれないのです。しかも、お金の管理は、自分以外の誰かがやってくれるようなものではありません。だからこそ、自分自身で能動的に動き、お金について学んでいくことが大切なのです。

この記事のひときわ#やくにたつ

・お金についての不安があるからこそ、しっかり学ぼうとできる

・お金に向き合うタイミングが早ければ早いほど負担が軽くなる

・お金に向き合い、自らお金について学んでいく必要がある

構成=岩川悟(合同会社スリップストリーム)、取材・文=清家茂樹、撮影=阿部昌也